Notice: Undefined variable: 7531.9958971133 in /var/www/www-root/data/www/374.ru/tpl_text/text_picture.php on line 81

|

| Эта мышка выглядит вполне здоровой. Но кто знает: возможно, ее здоровье — результат высокой устойчивости организма, а не отсутствия болезнетворных микробов в ее организме. Фото с сайта www.newzoo.ru |

Хорошо известно, что у любого организма есть два способа борьбы с паразитами. Во-первых, бросить все силы на уничтожение вредоносного агента. И во-вторых, попробовать с ним ужиться, то есть допустить его существование внутри организма, снизив свою негативную реакцию на его присутствие.

Первый способ называется сопротивляемостью, или резистентностью, а второй — устойчивостью. Сопротивляемость тому или иному паразиту имеет генетическую подоплеку и определяется нормой реакции, то есть варьирует в определенных пределах в зависимости от индивидуального набора генов. А вот про устойчивость, по крайней мере у животных, пока мало что известно.

Имеется ли у животных такая же генетически определенная норма реакции устойчивости, как и для сопротивляемости, или нет? Как связаны устойчивость и сопротивляемость? На эти вопросы смогли ответить швед Ларс Роберг (Lars Råberg) с факультета экологии животных Лундского университета и шотландцы Дерек Сим (Derek Sim) и Эндрю Рид (Andrew Read) из Института иммунологии и инфекционных болезней Эдинбургского университета.

Для этого они провели эксперименты с различными линиями мышей; каждая линия несла вполне определенный гомозиготный генотип, отличающийся от всех других линий. Мышей из каждой линии они заражали малярией (тот же вид, который поражает и человека — Plasmodium falciparum). Ученые предложили простой способ количественной оценки сопротивляемости и устойчивости, а затем рассмотрели, насколько эти показатели связаны с генотипом мышей.

|

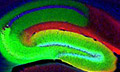

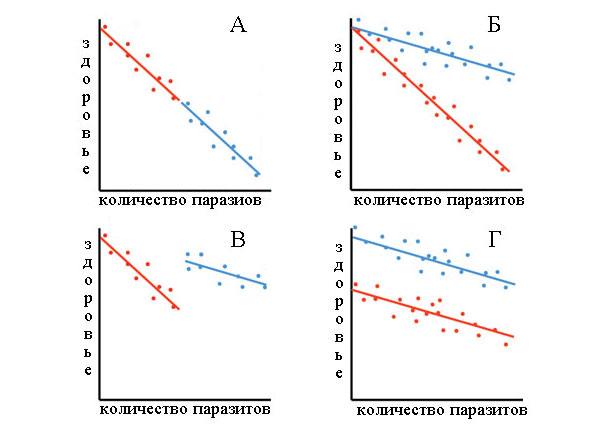

| На рисунке синим и красным цветом показаны два организма с разными генотипами. А — для синего и красного генотипов характерна одинаковая устойчивость (угол наклона одинаковый), но разная сопротивляемость: у красного сопротивляемость больше, так как в крови оказывается меньше паразитов. Б — сопротивляемость синего и красного одинаковая (примерно равное количество паразитов в крови), зато у синего выше устойчивость. В — у синего ниже сопротивляемость, зато выше устойчивость. Г — и сопротивляемость, и устойчивость организмов одинаковые, но у них различаются начальные показатели здоровья: синий здоровее красного. (Рис. из обсуждаемой статьи в Science) |

Например, паразитов может быть и много, а организм показывает слабый негативный эффект, то есть обладает высокой устойчивостью. Поэтому устойчивость оценивали по характеристикам прямой зависимости (угол наклона) здоровья от числа паразитов в крови. Если число паразитов растет, а здоровье остается на постоянном уровне, то устойчивость максимально высокая и равна 1. В качестве показателей здоровья были выбраны число эритроцитов в крови и вес мышки.

Соотношение устойчивости и сопротивляемости показывает следующая схема:

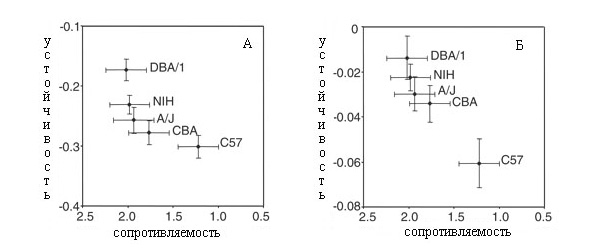

И как же связаны показатели устойчивости и сопротивляемости у реальных мышей с различным генотипом? Оказалось, простой обратной зависимостью. То есть чем выше сопротивляемость, тем ниже устойчивость, и наоборот: чем ниже сопротивляемость, тем выше устойчивость.

|

| На рисунке показана зависимость устойчивости от сопротивляемости у различных генетических линий мышей. А — оценка устойчивости по числу эритроцитов в крови, Б — оценка устойчивости по потере веса после заражения. Схема из обсуждаемой статьи в Science |

С точки зрения практиков-селекционеров, заинтересованных в выведении здоровых пород домашних животных, это означает иную точку приложения сил. Ведь можно вести отбор не по резистентности к тому или иному заболеванию, но и совсем наоборот — по устойчивости к заболеванию, то есть «приучить» животных к присутствию паразита. Таким образом перевести паразита из разряда вредных в разряд нейтральных.

С точки зрения ученого эволюциониста, данная зависимость показывает, как формировались взаимоотношения «хозяин–паразит». В грубой схеме естественного отбора в системе «хозяин–паразит» мы видим ускоряющуюся гонку вооружений: хозяин изобретает новую форму защиты от паразита, а паразит быстренько изобретает способ эту защиту обойти. Хозяин вынужден находить следующий, более изощренный способ борьбы с паразитом, таким образом отбирая и способного преодолеть эту защиту паразита и т. д.

Этот взаимный отбор может продолжаться до тех пор, пока генетическая и морфологическая стоимость специализации не станет слишком высокой, пока организм не вынужден будет из-за гнета паразита стать слишком, чрезмерно специализированным. И вот оказалось, что в эволюции «хозяин–паразит» есть более щадящий путь, не вынуждающий того и другого изобретать «абсолютное» оружие. Это путь, прямо противоположный наращиванию сопротивляемости, — увеличение устойчивости. Не сопротивляться, а попробовать уживаться.

Лично мне данный путь эволюции в системе «хозяин–паразит» видится более приемлемым, хотя бы потому, что любой организм представляет собой набор тысяч и тысяч различных по уровню организации организмов.

В этом сверхорганизме некоторые члены коммунальной квартиры выполняют полезные функции, некоторые взаимодействуют, другие — это нейтральные жильцы, третьи наносят слабый вред, не доводя при этом всю систему до смерти. Хозяин не может бороться с каждым вселенцем, эволюционная стоимость такой борьбы будет слишком высока.

Да и самим членам этого сверхорганизма выгоднее оставить своего хозяина — владельца коммуналки — живым, иначе погибнут все жильцы. Поэтому трудно представить себе эволюцию «подселения» нового квартиранта в организм хозяина иначе, как путем увеличения устойчивости.

автор: Елена Наймарк

Хотите прокомментировать?

Кроме того...

5 самых страшных хакеров всех времен

Имя Кевина Митника,...

Революция стволовых клеток: так клетки "обновляются"

Взрослые клетки кожи...

Ухо, вживленное в руку

Его зовут Стеларк. Он живет в Австралии и выступает в США и...